다산 정약용은 조선 후기의 대표적인 실학자이다. 남양주시 조안면의 한 유학자 집안에서 태어난 그는 청년 시절 정치가로 활동하며 정조의 깊은 총애를 받았다. 그러나 정조가 승하하고 1년 후, 천주교 탄압의 영향으로 형제를 잃고 본인은 유배를 가게 된다.

그리고 200년 전인 1818년에 유배에서 풀려나 고향 집으로 돌아왔다. 정약용 해배 200주년을 맞아 돌아온 고향을 중심으로 그의 일생을 조명한 전시가 올해 4월부터 열리고 있다. 화창한 5월 13일 오전, 경기도 남양주시 실학박물관 기획전시실에서 열린 〈정약용, 열수(洌水)에 돌아오다〉 전시를 찾았다.

남양주시 실학박물관의 모습. ⓒ 김솔지 기자

정약용 전시가 열린 기획전시실은 실학박물관 1층에 있어 쉽게 찾을 수 있다. ⓒ 김솔지 기자

우선 전시 제목을 살펴보자. ‘열수(洌水)’란 무엇일까?

‘열수’란, 정약용이 한강을 부르던 명칭이다. 따라서 제목에는 ‘정약용이 한강으로 돌아오다’, 즉 ‘고향으로 돌아오다’라는 의미가 담겨 있다.

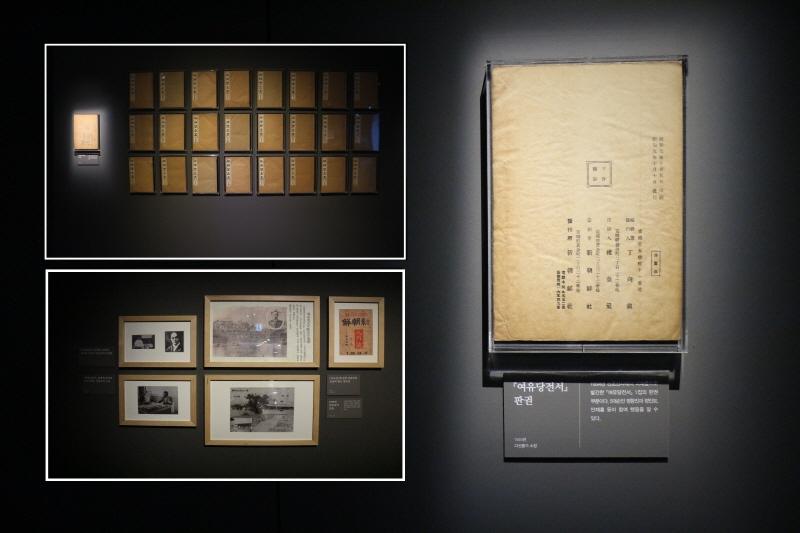

〈정약용, 열수(洌水)에 돌아오다> 전시는 4가지 주제로 구성되어 있다. 첫 번째 주제는 ‘정약용 저술의 전승’이다. 정약용 저술들이 전해진 과정이 흥미로웠다.

1934년 초판이 발행된 ‘여유당전서’ ⓒ 김솔지 기자

정약용은 고향 집 여유당에 5,320권 183책에 달하는 저술을 보관했다. 그러나 저술의 문학적 가치를 알아보는 사람이 없어 세상에 나오지 못했다. 이 저술들이 1925년에 일어난 대홍수로 여유당 고택과 함께 떠내려갈 뻔했으나 현손 정규영의 필사적인 노력으로 다행히 구출되었다.

정약용 사후 100년, 저술이 빛을 보며 필사본으로 전해오던 저술이 「여유당전서」라는 이름으로 처음으로 간행되었다고 한다.

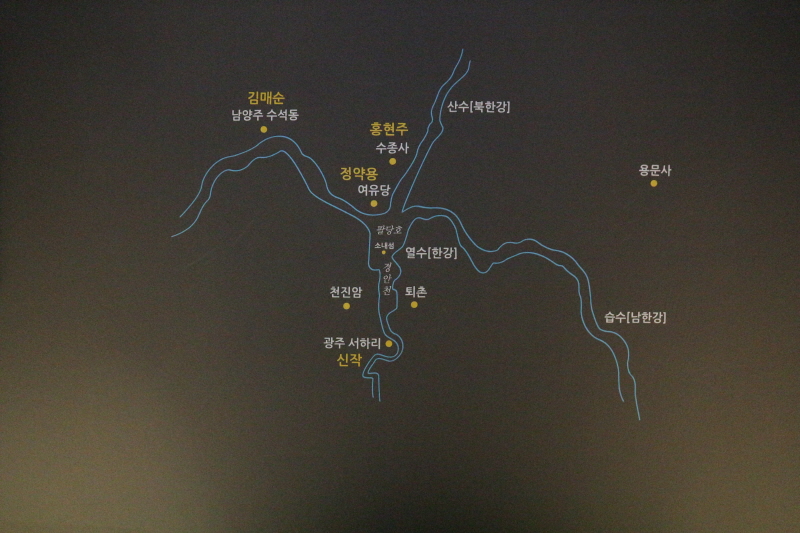

정약용이 교류한 학자들이 지도로 설명되어 한눈에 알아보기 쉬웠다. ⓒ 김솔지 기자

정약용은 자신의 학술적 성과에 자부심이 있었다. 그가 아들에게 보낸 편지에 ‘나의 저술이 세상에 공개되느냐 되지 않느냐는 국가의 미래가 달린 문제’라고 말할 정도였으니 말이다. 대홍수 때 저술들이 세상에 공개되지 않은 채 사라져 버렸다면, 가족들이 얼마나 큰 안타까움을 느꼈을지 가늠하기 어렵다. 대홍수에서 목숨을 걸고 필사본들을 구해낸 정규영의 용기에 박수를 보낸다.

두 번째 주제인 ‘18년 만의 귀향, 그 이후의 삶’은 고향 집으로 돌아온 정약용의 삶을 여러 사료와 함께 살펴보는 곳이다.

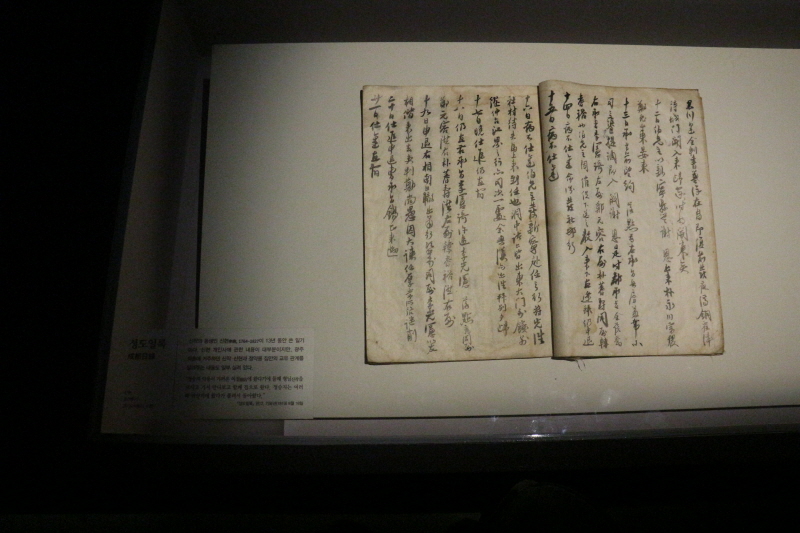

18년간 유배생활을 한 정약용은 고향에 돌아와 똑같이 18년 동안 살았다. 이 시기에 그는 가족과 함께하는 생활을 하며 여러 학자와 학문적인 교류를 했다. 석천 신작, 대산 김매순, 홍석주가 그들이다. 그중 신작과의 관계가 특이하다.

신작은 소론, 정약용은 남인으로 두 사람은 학문적 견해가 다름에도 서로의 생각을 존중하며 친밀한 관계를 유지했다. 우리 삶에서 만나는 사람들과 생각 차이가 있더라도 각자의 견해를 존중할 수 있다면, 정약용과 신작처럼 서로 도움을 줄 수 있을 거란 생각이 들었다.

강화학파 정제두의 외증손인 신작과 정약용 집안의 관계가 일부 실린 ‘성도일록’ ⓒ 김솔지 기자

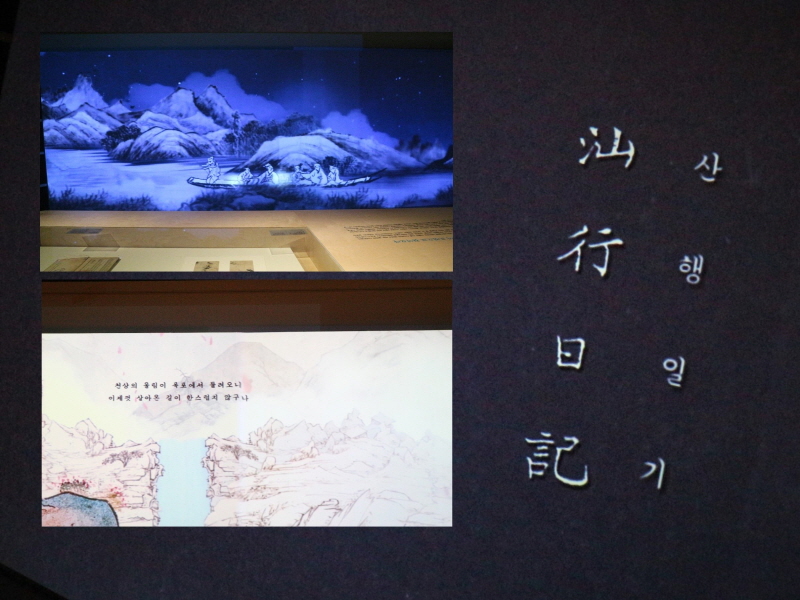

정약용의 북한강 유람기인 ‘산행일기’를 바탕으로 만든 짧은 영상이 재생되고 있다. ⓒ 김솔지 기자

노년기 정약용이 학문 연구에만 힘쓴 것은 아니다. 배를 타고 남한강과 북한강 유람을 하기도 했다. 세 번째 주제가 바로 이 ‘북한강 유람’이다. 정약용은 한강을 유람하면서 우리 문화권을 물줄기를 중심으로 북방 문화권과 남방 문화권으로 구분하는 등 새로운 조선을 찾았다.

그에게 한강 유람은 단순히 아름다운 절경을 느끼는 여행이 아닌 조선의 역사와 지리를 탐구하는 과정이었다는 것을 느낄 수 있었다.

전시관 넓은 벽에 상영되는 영상이 정약용의 북한강 유람기를 잘 보여주었다. 영상미도 뛰어났다.

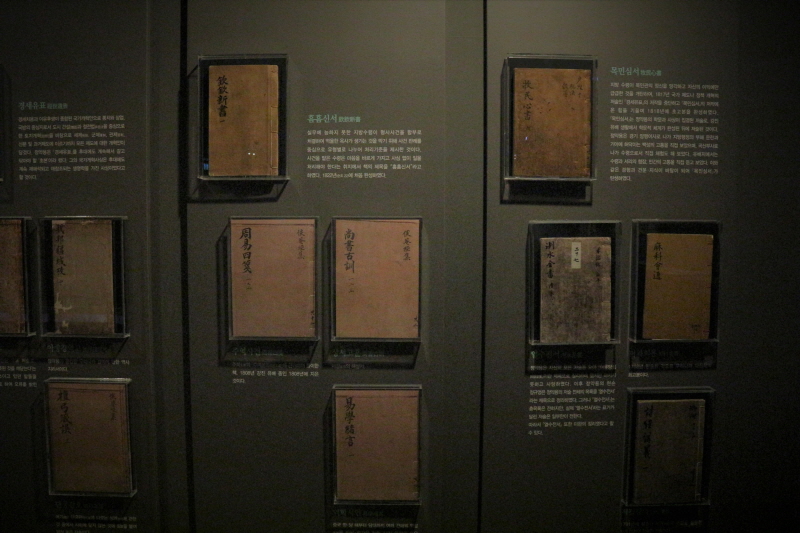

여유당전서, 목민심서 등 정약용의 문집들이 전시되어 있다. ⓒ 김솔지 기자

마지막 주제는 ‘여유당집의 완성’으로, 정약용의 문집이 벽 한쪽을 빼곡하게 매웠다. 그는 다양한 별호를 사용했는데, 환갑을 지나 인생을 정리하면서 지은 「자찬묘지명」의 ‘사암’, 채소에 핀 꽃이라는 의미의 ‘채화’ 등이 있다.

별호 중에서 ‘여유’는 ‘겨울에 시내를 건너는 것처럼 신중하게 하고, 사방에서 나를 엿보는 것을 두려워하듯 경계하라’는 의미라고 설명되어 있다. 항상 신중하게 정진했던 정약용의 마음가짐이 읽혀져 인상적이었다.

이런 별호와 함께 묶인 문집들은 각각의 특징을 갖고 있다. 그래서 ‘여유당집의 완성’에서는 각각의 문집을 전시해놓고 그 특징들을 간단히 적어두었다.

마지막 주제라 그런지 지금까지 보아온 3가지 주제에 담긴 내용과 겹치는 부분이 많았는데, 덕분에 앞의 내용을 복습할 수 있었다. 앞에서 살펴본 전시 내용 중 빠진 내용을 보충하는 역할도 해주어서 설명을 꼼꼼히 읽어보았다.

전시장을 나서면 정약용의 일생과 그의 시가 벽에 적혀있다. ⓒ 김솔지 기자

전시장 밖으로 나서면 정약용의 연표가 보인다. 천천히 읽으며 어떤 내용이 전시되어 있었는지를 연도별로 정리할 수 있어 좋았다.

‘정약용, 열수(洌水)에 돌아오다’ 전시장. ⓒ 김솔지 기자

이번 전시를 관람하며 새로운 정약용을 만난 기분이 들었다. 그동안 정약용을 같은 고장의 위인이라고 소개해왔지만, 그를 자세히 알지 못했던 내 자신이 부끄러워졌다. 아마도 나와 같은 사람들이 많을 것이라는 생각이 들었다.

〈정약용, 열수(洌水)에 돌아오다〉 전시는 7월 15일까지 열린다. 이번 전시를 통해 정약용이 해배 이후 어떤 삶을 살았는지 널리 알려지길 바란다.